「ネクロマンティック」がHDリマスターで再リリース!

新年早々「ネクロマンティック」の話題というのも、なんなんですが・・・2015年はユルグ・ブットゲライト監督の復活(?)を期待できる一年となりそうなのであります。

2012年は、映画史上最狂のエログロ映画として語り継がれている「ネクロマンティック/Nekromantik」の、オリジナル公開から25周年という”節目”の年でした。昨年(2014年)10月には新たにリマスターされたアメリカ版(ブルーレイ版、DVD版、それぞれ限定10000セット)、12月にはイギリス版(ブルーレイ、DVD、サウンドトラックCDの3枚組で、限定3000セット)が発売されました。

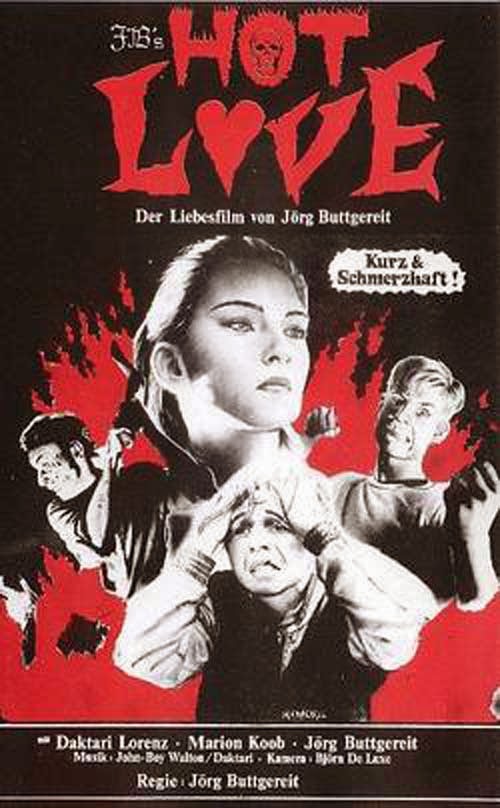

「ネクロマンティック」は、元々はスーパー8ミリで撮影されている作品らしいので、ブルーレイにする意味があるのかと思っていたのですが・・・今回のリマスターでは、ユルグ・ブットゲライト監督監修のスーパー8ミリのネガティブからと、劇場公開の際に使用されていたグラインドハウス社の35ミリのプリントからの二つのバージョンを収録するという念の入れようで、オーディオコメンタリー、スチールギャラリー、メイキング映像などのおまけに加えて、2013年に行なわれた監督へのインタビュー映像や、日本以外ではメディア化されていなかった「ホットラブ」などの初期作品が特典となっています。実際にHDリマスターされた本編を観てみると、大型テレビでの鑑賞に堪えうる鮮明な映像になっていました。

「ネクロマンティック」は、その内容から、多くの国で上映禁止処分されたこともあり、公開時からカルト的な伝説を生み出しました。当時ボクはニュヨークに住んでいたのですが・・・劇場上映をしていたカナダまで「ネクロマンティック」を観に行くバスツアーがあったほど。その数年後、ビデオレンタル全盛の1990年代になると、各国で「ネクロマンティック」はビデオ化されるようになります。ただ、どういうわけか日本では「ネオロマンティック」と続編の「ネオロマンティック2」を監督自身が再編集した「特別版」がリリースされた後に、それぞれの「完全版」がリリースされるという経緯があったようです。「特別編」の方が映画としては無駄のない編集で、ある意味、貴重かもしれません。

2000年代になると、各国で「ネクロマンティック」がDVD化されます。日本では「ネクロマンティック」「ネクロマンティック2」「死の王」3作品を収録したDVDボックス(初回限定3000セット)が発売。また、初期5作品を「ユルグ・ブットゲライト短編集」として発売したのも日本だけ・・・世界的にみても、日本はユルグ・ブットゲライト監督好きの国のようです。しかし近年は、日本国内のレンタル店から「ネクロマンティック」は姿を消し、廃盤となっていたDVDがプレミア化していったこともあり、最近は観ることが困難な作品となっていったのです。

アメリカ、イギリスのブルーレイ発売に遅れること数ヶ月・・・2015年1月27日には「未体験ゾーンの映画たち 2015」の上映作品のひとつとして「ネオロマンティック」が日本で初めての正式な劇場公開がされます。そして、4月2日には「ネクロマンティック」「ネクロマンティック2」「死の王」のブルーレイ版と日本未公開の「シュラム」のDVDを特典とした「ネクロマンティック ー死の三部作ー」が発売となったのです。これを機に、ユルグ・ブットゲライト監督を発見(再発見?)する人が増えるのかもしれません。

ユルグ・ブットゲライト監督の活動「ネオロマンティック」まで

奇しくも・・・ユルグ・ブットゲライト監督は、ボクと同じ1963年生まれ。生まれた国は違いますが、観ていた映画や影響を受けたことも遠からずということもあり、1980年頃から制作していた自主映画を観ると、当時のムードを思い出してしまいます。それまでの反骨精神に溢れた政治的な意図を含んだ表現よりも、個人的な趣味を追求したサブカル的な表現が主流となった時代・・・スプラッター映画や残酷ドキュメンタリーなどの禍々しいショッキングな映像が、テレビにまでも氾濫していた時代だったのです。パンクムーブメントが生まれた頃というのは、ボク自身を含めて一部の若者には、過激であることこそ新しい表現だとというアナーキーな発想もあったような気がします。

ユルグ・ブットゲライト監督のルックスは、いわゆる”オタク系”ではなく、金髪でスタイルの良い長身のハンサム・・・初期作品の多くには自ら出演もしています。「ネオロマンティック」から連想される「死」の暗いイメージの人ではなく、怪獣、モンスター、スーパーヒーローが好きな人・・・子供の頃、誰でもふざけて死ぬ真似とかしたものですが、血糊を塗りらくられて殺されたりするのが楽しくて仕方ないという、ホラー好き子供のような一面を覗かせているのです。また、撮影現場の様子のメイキングなどを観ると、映像ではこの上ないほど”エグい”ことをやっているわりに、意外なほど現場は和気あいあいとしていて・・・ちょっと安心したりします。

現在、視聴可能な一番古い作品は「オガー 醜男のメルヘン/Oger - der Häßliche」で、ナイフを手に入れて人々を襲う孤独な醜男の小人オガーが、領主の息子(!)のキスによって癒されるという寓話的な物語のパロディです。オガーのような異形の反社会的なキャラクターというのは、ユルグ・ブットゲライト監督の作品に欠かせない存在。ただ、ユルグ・ブットゲライト監督が演じているのは、醜男ではなく、一歩引いたナレーター役なのであります。これは、すべての作品に共通することで・・・ユルグ・ブットゲライト監督は、傍観者として「死」を見つめているような気がするのです。

アメコミのスーパーヒーロをパロった「キャプテン・ベルリン/Captain Berlin - Retter der Welt」は「キック・アス」の元ネタのような”おバカアクション”・・・後に舞台版としてリメイクするほど、監督のお気に入りのキャラクターのようです。「ホラーヘヴン 恐怖天国/Horror Heaven」は、世界のいろんなモンスターを紹介する番組という”体”をした映画・・・ミニチュアや特殊効果を駆使していて、後に日本の怪獣の研究書を出版するほどのマニアっぷりが垣間みれます。「血のエクセーズ」は、ヒトラーが蘇らせた死体たちによって、惨殺されてバラバラに切り刻まれるという悪趣味なコメディで、この頃から特殊効果による猟奇的な表現が際立ってくるのです。

いずれも超低予算のホームムービーの延長のような作品で、演出も特殊効果も稚拙そのものではありますが・・・監督本人の父親を10年以上隠し撮りした映像を編集した「マイ・ダディ~我が父/Main Papi」は、脳梗塞で倒れた父親の病状が悪化していく様子を淡々と記録して、心臓マヒで亡くなった死体までを映し出すところは、常人の感覚では理解しがたく・・・ユルグ・ブットゲライト監督の「死」に対する冷静な姿勢を見せつけられるようでもあります。

「ホットラブ」は商業的な映画としてのユルグ・ブットゲライト監督デビュー作となるのですが・・・撮影機材は相変わらずスーパー8。ストーカーのような元彼にレイプされた女性が妊娠して生んだ子供はモンスターになって、女性と、女性の新しいボーイフレンド(ユルグ・ブットゲライト監督が演じる)を惨殺するという物語で、「イレイザーヘッド」や「フライ」を思い起こさせるところもあったりします。ユルグ・ブットゲライト監督が、楽しそうに(?)モンスターに殺されていくところが妙に印象に残り、ニヤリとさせられるのです。「ホットラブ」の成功により、プロの映画作家としての道を歩むことになり、さまざまな映像の仕事をするようになるのですが・・・その仕事の間をぬって、約2年間(撮影自体は1年ほど?)をかけて「ネオロマンティック」を完成させるに至るのであります。

「ネオロマンティック」から「シュラム 死の悦楽」

公開当時「ネオロマンティック」は16mmで撮影されたとされていましたが、実際はスーパー8で撮影された8mmフィルムを16mmにブローアップしたものだったそうです。ドイツ国内で上映禁止になったことは、センセーショナルな宣伝として利用されたのですが・・・当時の映写技術ではスクリーンが暗すぎて、上映できない場合もあったとのこと。また、ドイツ当局の捜査が、配給会社に手入れが入ったことは事実だったそうですが・・・実際にはフィルム没収はされなかったことを、後日ユルグ・ブットゲライト監督自身が告白しています。ネガを含むすべての素材の破棄を裁判所から申し付けられたとスキャンダラスに語られていますが・・・多少、尾ひれをつけた話ではあったようです。しかし宣伝文句を裏切らない映画本編の内容は、30年経った今でさえ多くの人が観賞に堪えられないほど衝撃的(病的?)であることには違いありません。

死体愛好家のカップルを描いた「ネオロマンティック」が、ボクにとってショッキングだったのは・・・性の対象となる死体が”腐乱”しているということでした。勝手な先入観で「屍姦趣味」の人というのは、一種の対人恐怖症のようなもので、意志を持って動くことも反応もしない”ラブドール=ダッチワイフ”を好むのに近い感覚なのではないかと、ボクは勝手に推測していたところがあったのです。しかし「ネオロマンティック」のカップルは、「死」そのものや「死」にまつわる”痛み””苦しみ”に性的興奮をするところが、理解を遥かに超えていました。最後に、主人公の男性は自ら腹を切り裂き内蔵を掻き出しながら、凛々と勃起して自慰行為に耽って血みどろの射精をするのですから・・・観賞以来、頭を抱えたくなるほどのトラウマになっています。

「ネオロマンティック」に続きユルグ・ブットゲライト監督は、自殺する人を月曜日から日曜日までの7つのエピソードで描いた「死の王/Der Todesking」を発表。しかし、この作品もドイツで上映禁止処分を受ける羽目になってしまいます。多くに国で劇場公開されることもなく、ビデオ化されるまで観ることが困難な映画となってしまうのです。各エピソードは10分ほどなのですが・・・エピソートの間には、ウジ虫が湧いて徐々に朽ちていく全裸死体の映像が挿入されます。生身の人間だって、死後は単なる腐乱していくだけな物質なのだということなのでしょうか?詩的な叙情感と冷酷な猟奇性が共存する不思議な作品で、ユルグ・ブットゲライト監督のファンには「死の王」がベストワンという人も少なくありません。

翌年「ネオロマンティック」で描かれたカップルの女性の後日談を描いた「ネオロマンティック2」が発表されます。亡くなった恋人の死体(勿論、すでに腐乱状態)を掘り返すところから映画は始まるのですから・・・前作のトラウマ再びであります。腐乱死体との性行為だけでなく、セックスの最中に首をナタで切り落とすというスプラッターも加わって、さらに狂気の沙汰になっていきます。勿論「ネオロマンティック2」も上映禁止処分・・・こうなるとユルグ・ブットゲライト監督は、確信犯的にヤバい方、ヤバい方に向かっているとしか思えません。

ユルグ・ブットゲライト監督の劇場映画(そして、またもや上映禁止処分!)として最後の作品となるのが「シュラム 死の悦楽/Scheramm」であります。短小包茎の男が、はしごから足を踏み外して事故死する直前に、殺人行為を振り返るという物語で、彼はコンプレックスから女性とまともに接することさえできず、女性を殺害して屍姦していたのです。ただ、日常では隣に住んでいる売春婦に聞き耳を立てながら、ダッチワイフ相手に射精しているという惨めなことをしています。そんな鬱屈した日々の中、彼は足が切断されたり、目玉をえぐられるなどの幻覚に悩まされるようになってしまうのです。極めつけはヴァギナのような生物に股間が襲われてパニック状態になり、自ら男性器に釘を打ち込むというシーン・・・孤独な男の悲壮感(?)に心締められるようであります。

ユルグ・ブットゲライト監督の活動「シュラム 死の悦楽」以降

ナチスを生んでしまったドイツは、表現の規制には厳しい国のようで・・・「シュラム 死の悦楽/Scheramm」以降、ユルグ・ブットゲライト監督はドイツ当局の監視下となり、新作の制作が出来なくなってしまいます。「死」への冷静な興味が、過去のナチスの行なった残忍な行為を連想させると、当局は危惧したのでしょうか・・・。ここ20年ほどは、映像業界で仕事を続けているものの”生殺し”状態で「ネクロマンティック」の監督という”利息”で語り継がれているところは否めません。

「キラー・コンドーム」は、日本でもミニシアターで公開されて、話題にもなった作品です。コンドームが人を襲うというコメディで、ニューヨークの警察を舞台にしながら、登場人物はドイツ語しか話さないドイツ人オンリーという確信犯の「おバカ映画」。ユルグ・ブットゲライト監督は特殊効果担当として名前を連ねていますが・・・血糊の調達でもしたのでしょうか?ユルグ・ブットゲライト監督がスタッフに加わるということが、十分宣伝になったということなのかもしれません。

「機甲戦虫紀LEXX」はカナダ、ドイツ、イギリス合作のSFドラマで、当初全4話のTVミニシリーズとして制作されたのですが、その後レギュラーTVシリーズになって、計4シーズン(ミニシリーズを含む)が作られました。昆虫っぽいメカのデザイン、グロテスクなスプラッター描写、エロティックな衣装、ゆるい笑いのセンス、期待を裏切るシュールな展開・・・いまだに一部(何故かロシア)ではカルト人気を誇る作品であります。

日本では最初のミニシリーズ(現在は第1シーズンという位置づけ)の4話のみ、レンタル/セルで販売/レンタルされたのですが、その後、日本国内の販売権をもつ会社が倒産してしまったために、シーズン2以降の日本語版は発売されず仕舞いになっています。ただ、海外版のDVDボックスは廉価版も販売されていますし、映像のクオリティは悪いですが動画サイトで全エピソードを観ることも可能(いずれも日本語字幕、日本語吹き替えなどはありません)なので、ユルグ・ブットゲライト監督ファンなら一見の価値はあるかもしれません。

ユルグ・ブットゲライト監督が関わったのは、シリーズ2の第9話「791」と「Nook」いうタイトルのエピソードだけなのですが・・・このシリーズのエログロな世界観は、いかにもユルグ・ブットゲライト監督「好み」といえます。ただ、ユルグ・ブットゲライト監督ならではというほどではなく・・・演出として参加したのは「791」だけ(「Nook」はプロデューサーとして)に終わっています。また、この頃から映像活動として・・・ユルグ・ブットゲライト監督は、パンク系のミュージシャンのミュージックビデオをいくつも手掛けるようになっていきます。

ユルグ・ブットゲライト監督は、自主映画時代には自分の作品にキャストとして出演していましたが・・・近年、俳優としての活動もしています。ポルノ映画の現場を舞台としたコメディ「Making of Süsse Stuten 」には、自分の撮りたい映画がつくれないゾンビ映画の監督役という本人を彷彿させる役でレギュラー出演・・・本国ドイツでは「ネオロマンティック」のヘンタイ監督(?)として確固たるキャラを確立していたることが伺えます。内容的にはアシスタントの視点で見た、たわいもない撮影現場の様子を、5分程度のエピソードにしたコントのような作品で、当初はウェブで配信を前提に制作されていたようです。ただ、後にドイツ国内のみではDVD化されているので、そこそこ人気はあったのかもしれません。

表現の場を求めた苦肉の策だったのでしょうか・・・2001年からは、実験的な朗読劇を、次々と発表しています。ユルグ・ブットゲライト監督はモンスター研究者(特に日本の特撮怪獣モノが好き)としても知られていて、何冊も研究所を執筆しているのですが・・・多くの舞台作品は、モンスターをテーマにしたものです。オフビートな笑いのセンス、グロかわいい(?)モンスターは、ティム・バートンにも通じる世界観があるような印象があります。

「モンスターズ・オブ・アートハウス(原題)/Monsters of Arthouse」と銘打った代表3作は、ドイツ国内ではDVDとして発売されています。「ビデオ・ナスティー(原題)/Video Nasty」は、1990年代にヨーロッパであったスプラッター映画やカニバリズム映画の規制について皮肉をこめた作品、「セックス・モンスター(原題)/Sex Monster」は、ドイツの性教育映画とブラックスプロイテーション映画のパロディ、「グリーン・フランケンシュタイン(原題)/Green Frankenstein」は日本の特撮怪獣映画をアフレコの朗読劇です。また、自主映画時代に創作した”おバカ”なアメコミヒーロー「キャプテン・ベルリン」を復活させてコミック化・・・舞台劇としても書き下ろしをして「キャプテン・ベルリン V.S. ドラキュラ(原題)/Captain Berlin vs. Dracula」と「キャプテン・ベルリン VS. ヒトラー(原題)/Captain Berlin vs. Hitler」を上演しています。ただ、どれも前衛的な演劇としてもいまひとつという感じで・・・「ネオロマンティック」のユルグ・ブットゲライト監督を期待すると、肩すかしを食らうかもしれません。

20数年ぶりの新作ホラー映画「ジャーマン・アグスト」

「シュラム 死の悦楽」以来、ドイツ当局の監視下で映画を作れないといわれてきたユルグ・ブットゲライト監督ですが、最近になって新作ホラー映画を撮ったらしいというニュースがあるのです。「ジャーマン・アングスト(原題)/German Angst」=「ドイツの不安(苦悩)」というタイトルの2015年公開予定(?)のオムニバス映画で、1年ほど前からパイロットトレーラーがウェブで配信されています。

1920年代のサイレント映画の時代・・・F・W・ムルナウ監督の「吸血鬼ノスフェラトゥ」(1922年)、ポール・ワーグナー監督の「ゴーレム」、ロベルト.ウィーネ監督の「「カリガリ博士」(1920年)や「恐怖と手術」(1924年)などの表現主義によるドイツの恐怖映画は、世界に大きな影響を与えたものでした。しかし、第二次世界大戦中開始後、それらの才能はハリウッドへ流出してしまいました。もう一度、恐怖映画の栄光(!)をドイツ映画へ取り戻すために「ジャーマン・アグスト」は企画されたそうです。

「LOVE SEX DEATH in Berlin」という副題にふさわしく、本作にはハードなゴア表現がいっぱい・・・ユルグ・ブットゲライト監督へのドイツ当局の監視の目も緩和されたということなのでしょうか?ドキュメンタリー作家/ミハエル・コサコウスキーとイラストレーター/アンドレアス・マーシャルが、共に監督として名を連ねているのですが・・・彼らも「殺人」「拷問」「死」が大好物という”心の闇”を感じさせるユルグ・ブットゲライト監督に負けず劣らずの確信犯的な狂気なメンツです。

ミハエル・コサコウスキー監督は、ドキュメンタリーの制作現場に関わってきた人のようなのですが、自分の映画作品というのは一作だけ・・・「ゼロ・キルド(原題)/Zero Killed」(2012年)は、1996年から10数年かけて撮影されたドキュメンタリー映画で、殺人願望をもつ人たちに妄想を本人に(加害者、または被害者として)演じてもらい、数年後に再び殺人願望についてインタビューするという作品です。

俳優、弁護士、教師、学生、主婦など、取材対象は普通の人々・・・このドキュメンタリー映画に協力したことが、犯罪の抑止力になったではないかと思えてしまいます。ヒトは頭の中で誰かを殺したいという殺意を抱くことはありますが、実際の殺人行為に及ぶことはありません。しかし、この作品の出演者達の多くが、憎悪からではなく純粋な行為としての”殺人願望”を抱いていて、何かのきっかけがあれば、殺人というハードルを軽々と飛び越えてしまいそうなところが、なんとも恐ろしいのです。じわじわと嫌な気持ちにさせられる・・・まさに”不快映画”であります。

俳優、弁護士、教師、学生、主婦など、取材対象は普通の人々・・・このドキュメンタリー映画に協力したことが、犯罪の抑止力になったではないかと思えてしまいます。ヒトは頭の中で誰かを殺したいという殺意を抱くことはありますが、実際の殺人行為に及ぶことはありません。しかし、この作品の出演者達の多くが、憎悪からではなく純粋な行為としての”殺人願望”を抱いていて、何かのきっかけがあれば、殺人というハードルを軽々と飛び越えてしまいそうなところが、なんとも恐ろしいのです。じわじわと嫌な気持ちにさせられる・・・まさに”不快映画”であります。

オリジナルの「ネクロマンティック」のポスターを担当したアンドレアス・マーシャル監督は、メタルバンドのジャケットカバーのイラストレーターとして知られているそうで・・・「ティアーズ・オブ・カリ(原題)/Tears of Kali」(2004年)と「マスクス(原題)/Masks」(2012年)というホラー映画2作品を監督しています。ダリオ・アルジェント監督やルチオ・フルチ監督の作品に影響を受けているようなジャーロな作風で、精神的にゲンナリするテーマと痛々しい残酷描写は、見方によってはアーテスティックでさえあります。

オムニバス映画「ジャーマン・アングスト」は、アンドレアス・マーシャル監督のセックスクラブでの幻想的な体験を描く「アラウネ(原題)/Alraune」、ミハエル・コサコウスキー監督の聾唖のカップルが遭遇する奇妙な体験を描く「メイク・ア・ウィッシュ(原題)/Make A Wish」、ユルグ・ブットゲライト監督の若い女性が中年男性への復讐を描く「ファイナル・ガール(原題)/Final Girl」の3つのエピソードからなっているらしく・・・パイロットトレーラーを観る限り、撮影自体は終了してるようではあります。しかし、公開予定などは一切明言されていません。ただ「ネクロマンティック」のHDマスター版が世界各国でブレーレイ版をリリースという動きは、「ジャーマン・アングスト」の大々的な世界的公開の布石とも思えてしまい・・・不謹慎な期待は膨らむ一方なのです。

ユルグ・ブットゲライト(Jörg Buttgereit)監督のフィルモグラフィーと活動

(無記述は監督)

(無記述は監督)

1980「Der explodierende Turnschuh」(短編)

1981「オガー 醜男のメルヘン/Oger - der Häßliche」(短編)

1981「Manne the Movie」(短編)

1981~1995「マイ・ダディ~我が父/Main Papi」(短編)

1982「Der Trend – Punkrocker erzählen aus ihrem Leben」(短編)

1982「キャプテン・ベルリン/Captain Berlin - Retter der Welt」(短編)

1982「血のエクセシーズ/Der Gollob」(短編)

1984「ホラーヘヴン 恐怖天国/Horror Heaven」(短編)

1984「Blutige Exzesse im Führerbunker 」(短編)

1985「So war das S.O.36 」(ドキュメンタリー)共同監督

1985「ホット・ラブ/Hot Love」(短編)

1986「Monumental-film」(短編ドキュメンタリー)

1986「Jesus Der Film」(オムニバス35編)エピソード「Crucifixion」

1987「ネクロマンティック/Nekromantik」

1989「死の王/Der Todesking」

1991「ネオロマンティック2/Nekromantik 2」

1992「シュラム 死の悦楽/Scheramm」

1992「Corpse Fucking Art 」(ドキュメンタリー)

1993「The Making of Schramm」(ドキュメンタリー)

1995「I Can't Let Go」(ミュージックビデオ)

1996「キラーコンドーム/Kondom des Grauens」特殊効果

1997「Die gläsernen Sarkophage」(テレビ)

1997「Rise Up」(ミュージックビデオ)

1998「機甲戦虫紀LEXX/LEXX」(TVシリーズ)シーズン2/エピソード「791」

1998「機甲戦虫紀LEXX/LEXX」(TVシリーズ)シーズン2/エピソード「Nook」プロデューサー

1998「Teenagemekeup」(ミュージックビデオ)

2001「Sexy Sushi」(舞台)演出・脚本

2001「Missy Queen's Gonna Die」(ミュージックビデオ)

2002「JAPAN - Die Monsterinsel」(ドキュメンタリー)

2002「Frankenstein in Hiroshima」(舞台)演出・脚本

2002「Ed Gein Superstar」(舞台)演出・脚本

2003「Bruce Lee - Der Kline Drache」(舞台)演出・脚本

2004「Journey into Bliss」出演・特殊効果アドバイザー

2004「Horror Entertainment」(舞台)演出・脚本

2004「Interview Mit Einem Monster」(舞台)演出・脚本

2005「Video Nasty」(舞台)演出・脚本

2006「Captain Berlin vs. Dracula」(舞台)演出・脚本

2006「Durch die Nacht mit... / Bruce LaBruce und Jörg Buttgereit 」(ドキュメンタリー)

2006「Suche Kontakt」(ミュージックビデオ)

2007「Durch die Nacht mit... / Joe Coleman und Asia Argento」(ドキュメンタリー)

2007「Durch die Nacht mit... / Mark Benecke und Michaela Schaffrath」(ドキュメンタリー)

2007「Sexplosion in Shinjyuku」(舞台)演出・脚本

2007「Walk of Fame」(舞台)演出・脚本

2008「Monsterland」(ドキュメンタリー)

2008「Making of Süsse Stuten 7」(ウェブ)出演

2009「Captain Berlin vs. Hitler」(舞台)演出・脚本

2009「Sex Monster」(舞台)演出・脚本

2010「Video Nasty "LIVE"」(舞台)演出・脚本

2010「Durch die Nacht mit.../ Oda Juane und Lars Endogner」(ドキュメンタリー)

2011「Making of Süsse Stuten 8」(ウェブ)出演

2011「Green Frankenstein」(舞台)演出・脚本

2011「Shaolin Affen」(ミュージックビデオ)

2012「A Moment of Silence at the Grave of Ed Gein」(短編)

2012「Die Bestie Von Fukushima」(舞台)演出・脚本

2013「Lemmy I'm a Feminist」(ミュージックビデオ)

2014「Das Märchen vom unglaublichen Super-Kim aus Pjöngjang」(舞台)演出・脚本

2015「ジャーマン・アングスト(原題)/German Angst」(オムニバス3編)

「ネクロマンティック」

原題/Nekromantik

1987年/ドイツ

監督 : ユルグ・ブットゲライト

出演 : ガクタリ・ロレンツ、ベアトリス・M、ハラルト・ランド、スーシャ・スコルテッド

2015年1月27日「未体験ゾーンの映画たち 2015」にて上映

2015年4月2日ブレーレイ/DVD発売

「ジャーマン・アングスト(原題)」

原題/German Angst

2015年/ドイツ

監督 : ユルグ・ブットゲライト、アンドレアス・マーシャル、ミハエル・コサコウスキー

日本公開未定